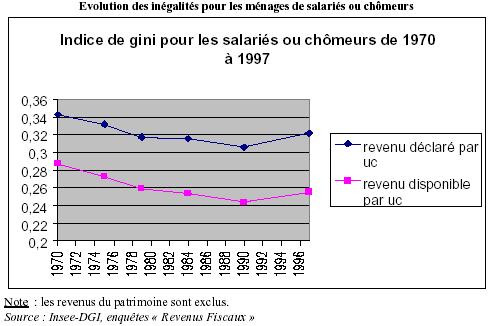

L'indice

de Gini mesure les inégalités, c'est le rapport

: aire entre la courbe de Lorenz et la bissectrice / aire

sous la bissectrice. Plus il est proche de 0, plus la répartition

est égalitaire : donc entre 1970 et 1990, l'égalité

entre les salariés s'est accrue. Au contraire, depuis

1990, les inégalités s'accroissent.

|

| |

|

|

Patrimoine

brut : total des actifs financiers, immobiliers ou professionnels

possédés par le ménage, l’endettement

n’étant pas déduit. Le patrimoine brut

peut être ventilé en trois composantes :

- le patrimoine domestique (logements occupés

par le ménage)

- le patrimoine de rapport (placements financiers ou immobiliers

procurant revenus et plus-values)

- le patrimoine professionnel (actifs utilisés

par les travailleurs indépendants dans le cadre de

leur activité). |

| |

|

|

|

Une plus-value est

un gain réalisé sur une vente : lorsque l'on

revend plus cher que le prix d'achat un logement ou une

action.

|

| |

|

|

|

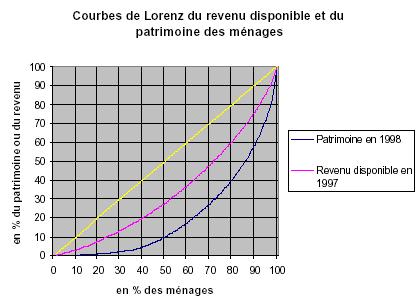

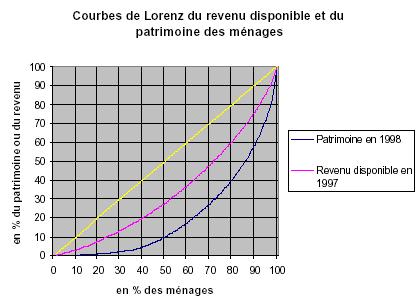

Les 10 % des ménages

les plus riches en patrimoine en possèdent plus de

40 %.

|

| |

|

|

|

Le patrimoine est plus

concentré : sa courbe (bleue) est plus éloignée

de la bissectrice.

Le patrimoine n'a pas la même composition selon son

niveau : pour le patrimoine médian, il est composé

du logement d'habitation du ménage.

Le patrimoine des 10 % les plus riches est composé

en grand partie de valeurs mobilières dont les revenus

ont fortement progressé en 30 ans (malgré

une baisse dans les années 1990)

|

| |

|

|

|

Le quartile divise

la population en 4 parts : il correspond donc à 25

% de la population.

Les 25 % de ménages les plus riches en revenu, épargnent

20 % de leur revenu.

|

| |

|

|

| Le

taux d'épargne est la part du revenu qui est épargnée

(non consommée). |

| |

|

|

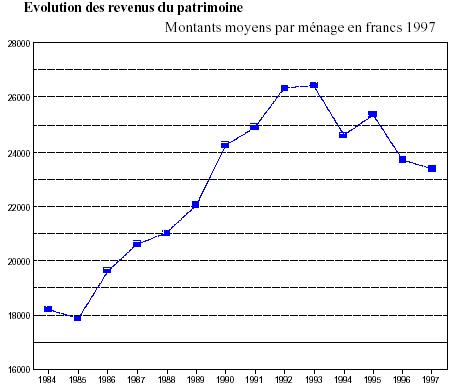

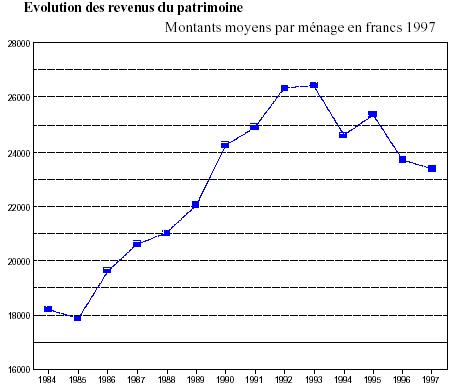

Le

patrimoine procure des revenus : loyers, dividendes, intérêts...

Ces revenus du patrimoine ont progressé plus fortement

que les salaires depuis 1985 (malgré une baisse de

1993 à 1997). Ils ont permis à leur détenteur

d'augmenter encore leur patrimoine.

Le quart des ménages ayant le niveau de vie le plus

élevé touche 8 fois plus de revenus du patrimoine

que le quart des ménages ayant le niveau de vie le

plus faible, alors qu’il ne gagne que 5 fois plus sous

forme de revenus d’activité ou de remplacement.

|

| |

|

|

| L'élasticité

compare deux variations : ici la variation de l'épargne

par rapport à la variation du revenu. Lorsque le revenu

augmente de 1% par exemple, l'épargne augmente de 1,4

%. |

|

|

|

|

Un

"bien de luxe" fait référence à

la loi d'Engel : lorsque les revenus sont faibles, les ménages

satisfont prioritairement leur besoins de nécessité,

ce type de dépense occupe la plus grande part de leur

budget.

Lorsque les revenus sont élevés, les besoins

de nécessité sont satisfaits, mais aussi ceux

"de luxe", non nécessaires, c'est le cas

de l'épargne (qui n'est pas un bien au sens propre)

qui permettra d'avoir une sécurité et d'obtenir

des revenus futurs. |

| |

|

|

Conclusion

n°3 : les inégalités de patrimoine sont

plus importantes que celle de revenu car le taux d'épargne

progresse plus vite que les revenus.

Depuis le début des années 1980, les revenus

du patrimoine progressent plus vite que les salaires, ce qui

augmente les inégalités. |

| |

|

|

| L'épargne

augmentant plus vite que les revenus, le patrimoine constitué

augmente lui aussi plus vite que les revenus. |

| |

|

|

|

1-

La concentration du patrimoine

................ ................ |

|

|

|

Quelle part du patrimoine total possèdent

les 10 % des ménages les plus riches en patrimoine ?

Quelle part du patrimoine total possèdent

les 10 % des ménages les plus riches en patrimoine ?

Le patrimoine est-il plus

ou moins concentré que le revenu ?

Le patrimoine est-il plus

ou moins concentré que le revenu ?

2- Pourquoi ?

| Le

taux d’épargne d’un ménage progresse

en fonction de son revenu : nul voire négatif dans le

premier quartile, il avoisine

20 % dans le quartile de revenu le plus élevé.

L’élasticité

du montant de l’épargne par rapport au revenu est

estimée à environ 1,4 dans les enquêtes

Budget de famille. Une élasticité supérieure

à l’unité signifie que la part du revenu

qui n’est pas consommée est d’autant plus grande

que le revenu est lui-même élevé : l’épargne

est un bien de luxe, elle

est donc plus concentrée que le revenu. |

| Depuis

le début des années 80, tandis que le revenu des

ménages progresse modérément (environ +1

% par an en termes de niveau de vie), le patrimoine des ménages

progresse rapidement (environ +3 % par an) et plus encore le

patrimoine de rapport (+5 % par an entre 1984 et 1997). Il en

résulte une tendance à l’accroissement des

revenus du patrimoine, qui a toutefois été contrariée

par la baisse des taux de rendement dans les années 80

et plus encore dans les années 90. Les revenus du patrimoine

ont fortement progressé jusqu’en 1993 avant de diminuer

légèrement depuis. |

|

|

|

En quoi l'épargne

explique-t-elle la forte concentration du patrimoine ?

En quoi l'épargne

explique-t-elle la forte concentration du patrimoine ?

Pourquoi la concentration

des patrimoines augmente-t-elle ?

Pourquoi la concentration

des patrimoines augmente-t-elle ?

|

![]() Quelle part du patrimoine total possèdent

les 10 % des ménages les plus riches en patrimoine ?

Quelle part du patrimoine total possèdent

les 10 % des ménages les plus riches en patrimoine ? ![]() Le patrimoine est-il plus

ou moins concentré que le revenu ?

Le patrimoine est-il plus

ou moins concentré que le revenu ? ![]() En quoi l'épargne

explique-t-elle la forte concentration du patrimoine ?

En quoi l'épargne

explique-t-elle la forte concentration du patrimoine ?![]() Pourquoi la concentration

des patrimoines augmente-t-elle ?

Pourquoi la concentration

des patrimoines augmente-t-elle ?

................

................